MOVIE

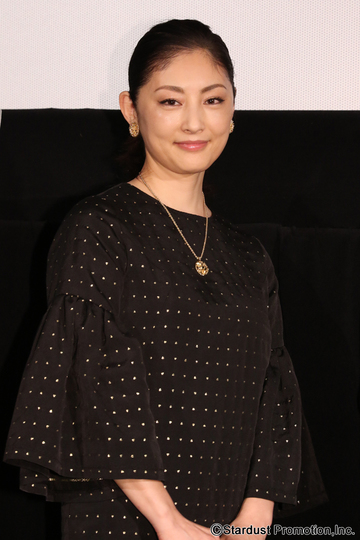

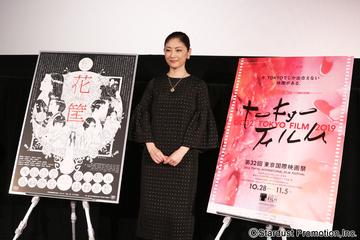

常盤貴子 第32回東京国際映画祭にて出演映画「花筐/HANAGATAMI」舞台挨拶!

同作は、世界的カルト映画にして大林宣彦監督のデビュー作『HOUSE/ハウス』(77)より以前に書き上げられていた幻の脚本を40年の時を経て映画化した作品で、原作は三島由紀夫がこの一冊を読み小説家を志したという檀一雄の純文学「花筐」。

戦争の時代に生きる若者たちを主軸に、心が火傷するような凄まじい青春群像劇を圧倒的な映像力で描く同作は、『この空の花』『野のなななのか』に続き、余命宣告を受けながら完成させた大林宣彦的“戦争三部作”の締めを飾る、魂の集大成ともいえる作品となっている。

1941年の春、アムステルダムに住む両親の元を離れ、佐賀県唐津に暮らす叔母(常盤貴子)の元に身を寄せることになった17歳の榊山俊彦(窪塚俊介)の新学期は、アポロ神のように雄々しい鵜飼(満島真之介)、虚無僧のような吉良(長塚圭史)、お調子者の阿蘇(柄本時生)ら学友を得て“勇気を試す冒険”に興じる日々。肺病を患う従妹の美那(矢作穂香)に恋心を抱きながらも、女友達のあきね(山崎紘菜)や千歳(門脇麦)と“不良”なる青春を謳歌している。しかし、我が「生」を自分の意志で生きようとする彼らの純粋で自由な荒ぶる青春のときは儚く、いつしか戦争の渦に飲み込まれてゆく。「殺されないぞ、戦争なんかに!」・・・俊彦はひとり、仲間たちの間を浮き草のように漂いながら、自らの魂に火をつけようとするが……。

常盤は、主人公・榊山俊彦の叔母・江馬圭子を演じた。

大林監督との出会いを、「大河ドラマ「天地人」に出演していたのですが、私が演じたお船という役は長岡の与板出身でした。その関係で長岡の花火大会に行かせていただきました。同じ日の同じ場所に大林監督も長岡の映画『この空の花』の撮影でいらしていて、初めて“生・大林宣彦監督”をお見かけしました。同じ世界にいながらも、それまで大林監督の気配すら感じることができず、初めてお会いした感動を伝えなくてはと思って勇気を出して“私監督の大ファンなんです”と言ったら、“知ってたよ”と。私がデビューしたての頃に「キネマ旬報」という雑誌でこれから一緒にやってみたい監督を聞かれて、恐れ多くも黒澤明監督と大林監督をあげさせていただいて、その記事を読んでいてくださったようで、“いつか一緒にやろうね”と言って下さいました。そうしたら次の夏に早速夢を叶えてくださいました。」と話した。

大林組の現場について、「私が思い描いていた通りの現場でした。私はファンなので大林監督のインタビューをたくさん読ませていただいていたのですが、その中に大林組はマネージャーを連れてきてはいけないというのがあって、それはスタッフがマネージャーの代わりをしてくださるから。勉強も身の回りの生活のことも全部スタッフに言えば解決してくれる、だからマネージャーが来なくても大丈夫な現場というのを読んだことがあって、それを読んでから現場に一人で行けるように自分で密かに訓練をしていました。事務所としてはすごく嫌なことかもしれませんが(笑)。(現場は)スタッフが本当に近くて、なんでもスタッフに話ができる風通しの良い現場でした。」と振り返るとMCの安藤紘平プログラミング・アドバイザーが、“マネジャーさんが来ると俳優はいわゆる「俳優さん」になってしまう。「俳優さん」になってしまうと俳優としてのお芝居になってしまうのでとおっしゃっていました”とコメント。常盤は、「俳優部は撮影部、照明部と同じひとつのセクションという考え方。大林監督からは多々学ばせていただきました。

大林監督は地方とかで上映があったりすると、絶対最後に一番最初に外に出て皆さんをお迎えしてくださるんです。大監督なのに、今もプロデューサーである奥様の恭子さんと一緒にそれをやられている。お客様と作り手の間のラインを取っ払い、さらに大林監督の映画はスクリーンとお客様との間のラインも取っ払う。それはすごく面白くて、来年公開される映画『海辺の映画館―キネマの玉手箱』にも言えることで、私はひとつの役ではなく何役も演じています。それは今まで考えられなかったことで、タブーとされていることかもしれません。リアルにこだわる方々には“同じ人が違う役をやっているの?”って思うかもしれませんが、“脳を柔らかくして、違う役をなんだよ、というか、そもそもが違うから。(演者は)その人じゃないから”と。映画作りの根本に戻れる面白さがあります。」と語った。

その後、安藤さんが“『HOUSE/ハウス』に登場する未亡人のおばあちゃんがいらっしゃるじゃないですか。もしかしたら『花筐/HANAGATAMI』で、常盤さんが演じた役がそのおばあちゃんの生霊なのかなと思った”と言及。すると常盤は、「今初めて言いますが、私もそれを思っていました。でも大林監督は一言もおっしゃらないし、でも私の中では繋がっていそうだなと感じていました。」と明かした。

さらに、ロジェ・バディムの映画『血とバラ』にオマージュを捧げたと言われる大林作品、『EMOTION 伝説の午後 いつか見たドラキュラ』の話題となり、「『花筐/HANAGATAMI』の撮影前に『血とバラ』を観てほしいと渡されました。また、振り向く時にパッと向くのではなくフワーっと振り返ってほしい、歩く時もお能のようにスーッと体を上下させることなく歩いてほしいとも言われました。山崎紘菜ちゃん演じるあきねが花を振って花びらが落ち、それが血になるシーンで、現場では花びらが落ちるように美術さんが用意してくださっていたのですが、大林監督が“これは美那の目線だから本当の血でもいいんだよね”とおっしゃって、“花びらを美那の脳内だけで血に見えるではなく、観客の目にも血に見えちゃっていい”という風に変えて、あのようなシーンになりました。今まで監督がご覧になっていたものが全て作品に活かされているんだと思います。」と話した。

この日は来場者の質問にも受け付け、“先日の『海辺の映画館―キネマの玉手箱』の舞台挨拶で、皆さんまだ作品を咀嚼しきれていないと言われていて、それだけ深く重層的な作品だと思う。撮影の時点では監督の意図を全て把握しきれない状態だと思うが、どんな風にして演じられているのですか?”という質問があがり、「とても素敵な質問です。一般的には、こういうことを望まれているんだろうと大体の計算を立てます。それはおそらくスタッフも一緒だと思います。大林監督に関してはそれが全く効かなくて、台本を読んでいる段階から想像を絶するんですね。“参ったな(笑)”から始まって、実際に現場に行っても自分が想像していたものとは違うものが用意されていたり、気配でしかないのですが状況も違うんです。だとしたら、多少用意はしつつも真っ白な状態で行くのがいいのかなと思って、そうするようにしています。小津安二郎監督の作品では“2歩前に行って3秒経ったら上を向いて、フーッとため息をついて、1秒経ったら立ち上がって外に出てください”みたいな演出らしいんです。そういうお芝居で俳優さんたちはやりがいがあるのかなとか、俳優として仕事をさぼっているのではないかと以前は思っていて。でもあれだけの名作ができるのは何かがあるとずっと考えていました。ある時、俳優が何かを思って演じてしまうと俳優の思いが伝わってしまう、嬉しいも悲しいも観客の皆さんが感じるべきことであって、俳優がそこに答えを出してしまうとそれのみになってしまう…小津映画はそういうことだったんだと気付いて大林監督にその話をしたら“気付きましたね”って。それから大林監督の映画ではこういうスタンスで臨めばいいんだって思うようになり、役の幅が逆に広がりました。」と答えた。

また安藤さんが、“大林さんは芝居を見ながら芝居を書き換えたり、現場で起こることを利用して、互いにリフレクションしながら作っている”と話し、「『野のなななのか』の火葬のシーンで、自動扉をオフにして撮影をしていたんです。私がその前に立っても開かないじゃないですか。そうしたら大林監督が“そうか、この役は扉が開かなくてもいいんだね”とおっしゃって。そこまで私は気付いていなくて、そういう役だったんだと知りました(笑)。また、安達祐実ちゃんとポスターに写っていますが、役柄的には一緒になるはずもないふたりなんですね。私が祐実ちゃんと同じしぐさをするシーンがあったので現場見学に行ったら、“せっかく来たんだから貴子ちゃんも祐実ちゃんの隣に座って同じしぐさをやってみる?”と言われてやった瞬間に大林監督の中で“あぁ、そうだったんだ”となったようで、監督自身もどういう映画になるか分からないらしいです。それは私たちに分かるわけがないという先ほどの質問に繋がります(笑)。あと、上の方(映画の神様)がみたなこともよくおっしゃっています。風が吹いたら吹いた理由がある。その偶然をNGとするかラッキーとするかは監督次第なんでしょうね。」と大林監督とのエピソードを語った。

※Japan Now部門

過去1年の日本映画を振り返り、独自の視点でセレクションした部門。

“今”の日本映画が概観できる作品が上映されることで注目を集める。

(敬称略)